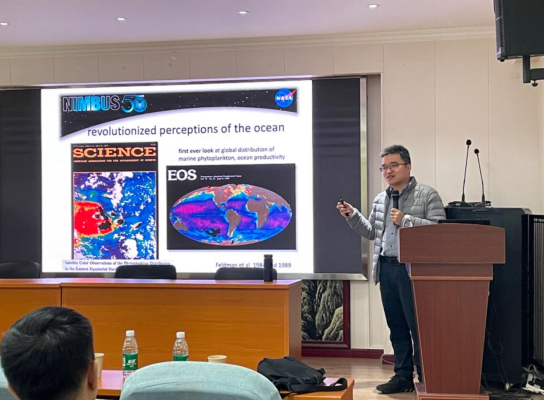

11月11日上午,湖北大学资源环境学院绿色讲坛(第128期)在学院一楼报告厅顺利开展。本次讲坛特邀武汉大学冯炼教授作题为“遥感视角下的全球水体监测”的学术报告。学院师生积极参与,共同学习了关于全球水环境遥感研究的前沿学术报告。

在全球气候变化和人类活动加剧的双重背景下,洪涝干旱频发、水质恶化、水生态退化等问题正对全球水资源安全和流域综合治理构成严峻挑战。冯炼教授围绕“如何利用遥感技术实现对全球水体的连续、精准与高效监测”这一核心议题,从理论基础到应用实践,为现场师生带来了系统而深入的讲解。

报告伊始,冯教授首先从水色遥感的基本原理入手,阐述了水体光学特性与遥感反射信号之间的关系,解释了水体中溶解性有机物、悬浮颗粒物与藻类群落等对水体反射光谱的影响机制。他指出,遥感技术能够在大尺度、长时间序列上实现水体变化监测,是支撑现代水资源与生态环境管理的重要科技手段。

接着,他详细分析了内陆与近海水环境遥感面临的技术难题。在遥感成像过程中,大气信号干扰、陆地邻近效应、近岸水域复杂的光学性质等因素往往导致数据反演不稳定;现有的气溶胶模型难以准确表征内陆与近海地区真实的大气状况,这也是制约高精度水质反演的重要瓶颈。针对这些问题,冯教授团队提出了基于 NIR-SWIR 波段组合与新的气溶胶校正模型的改进方案,显著提高了复杂水环境下的遥感精度。

在应用层面,冯教授以全球湖泊藻华监测为例,展示了团队基于 Landsat 系列卫星构建的全自动藻华监测算法与全球水华数据库。该数据库覆盖全球 24.8万个湖泊(面积 > 0.1 km²),整合了 291 万幅 Landsat 影像,实现了 2003—2022 年间全球大型湖泊藻华的日尺度变化监测。通过这一成果,能够直观揭示过去二十年全球藻华的时空分布趋势,为评估气候变化与人类活动对湖泊生态系统的影响提供了重要科学依据。

此外,报告还重点介绍了河流输沙过程与水库调蓄效应的遥感研究进展。冯教授指出,全球约三分之二的河流受到大坝与水库的拦截,河流输沙的减少直接影响了陆—海物质交换、三角洲发育以及海岸带侵蚀等关键地貌过程。团队基于多源卫星数据构建了全球通用的悬浮泥沙遥感反演模型,通过水体光学分区方法实现了高精度反演,为研究河流系统的长期演化提供了新的技术路径。

最后,师生们围绕水体光学建模、遥感数据精度提升及算法在流域管理中的落地应用等问题展开热烈讨论。冯炼教授耐心解答,并鼓励青年学者以遥感技术为纽带,服务国家水资源与生态安全战略。通过此次讲座,师生们不仅拓宽了科研视野,更深刻认识到遥感技术在全球水环境监测中的独特价值。

冯炼,武汉大学弘毅特聘教授,二级教授。主要从事水环境遥感的理论、方法与应用研究。获得国家杰出青年基金资助、荣获李小文遥感科学奖、中国地理学会科学技术奖—青年科技奖、中国环境科学学会青年科学家奖等荣誉,2022、2023年连续入选中国海洋湖沼十大科技进展。在Nature正刊/子刊、National Science Review等国际重要期刊发表论文10余篇、在Remote Sensing of Environment、Water Resources Research、Geophysical Research Letters等领域旗舰期刊发表一作/通讯论文40余篇。

撰稿:研究生宣传部

校对:李可

审稿:刘杰

![]() 地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号

地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号![]() 邮政编码:430062

邮政编码:430062![]() 联系电话:(027)88664102

联系电话:(027)88664102