近日,湖北大学材料科学与工程学院仿生摩擦课题组在国际期刊《Applied Catalysis B: Environment and Energy》发表了题为《Tuning molecular polarity of covalent organic frameworks for ultrafast visible light photocatalytic water purification》的研究成果,湖北大学为第一单位和通讯单位,硕士研究生刘戎琛为第一作者,湖北大学李霞副教授,郭志光教授和武汉大学郎贤军教授为通讯作者。

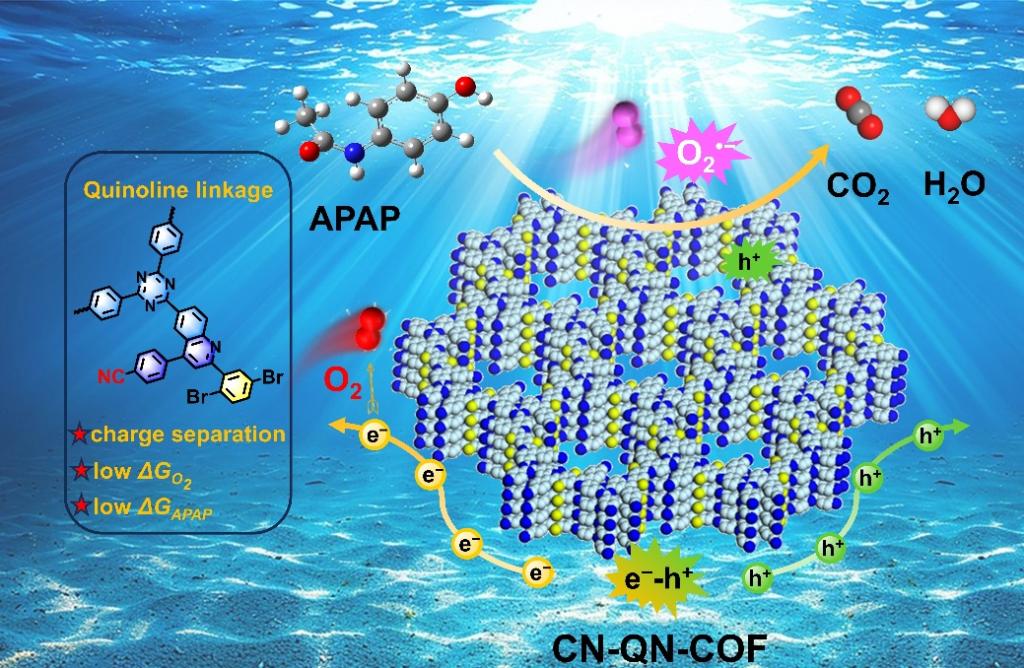

随着水环境中药物污染问题日益突出,对乙酰氨基酚等常用药物因其稳定性高、难以降解,已经成为潜在生态与健康风险因素。针对这一挑战,该研究团队设计并构建了一类基于三嗪单体的喹啉连接共价有机框架(R-QN-COFs),通过调控分子极性,实现了可见光下的超快速光催化水净化。该系列COFs采用一锅多组分Povarov反应合成,将不稳定的亚胺键转化为稳定的共轭喹啉单元,同时引入不同电子性质的取代基(–OMe、–H、–CN),赋予框架电子结构的精细调控。实验显示,CN-QN-COF在可见光照射下仅需10分钟即可将10 mg·L⁻1对乙酰氨基酚降解率提升至95%以上,明显优于其他同类材料。理论计算表明,–CN取代基降低了污染物吸附能、优化了电子分布,并加速了界面电荷转移,从而促进活性氧生成,推动高效降解。更值得注意的是,CN-QN-COF在连续流反应器中也表现出稳定、高效的水处理能力,显示出良好的实际应用潜力。这项研究不仅提出了通过分子极性调控优化COFs光催化性能的有效策略,也为开发高效、可持续的可见光水处理材料提供了通用设计范式。该成果为未来绿色水处理技术提供了新路径,有望推动光催化材料从实验室走向工业化应用,为水环境污染治理和可持续发展贡献创新解决方案。

本文通讯作者之一李霞,2022年博士毕业于武汉大学,现为湖北大学副教授,入职后加入郭志光教授团队。其主要研究方向为共价有机框架材料的设计合成及光催化性能研究。在国际专业期刊发表SCI论文40篇,总引用次数超过1500次,H因子24。其中,以第一/通讯作者在Applied Catalysis B: Environment and Energy(6篇)、Small(1篇)、Journal of Materials Chemistry A(1篇)、Journal of Colloid and Interface Science(5篇)、Separation and Purification Technology(1篇)、ACS Applied Materials & Interfaces(1篇)、Environmental Research(1篇)、Journal of Chemical Physics(1篇)及 Chinese Chemical Letters(1篇)等期刊发表SCI论文18篇,并作为章节作者在Elsevier出版社出版英文专著1章。现为湖北省“楚天学者”,主持国家自然科学基金青年项目和湖北省自然科学基金青年项目各1项,申请发明专利2项。

本文通讯作者之一郭志光教授近年来通过调控材料表面润湿性在污水处理、电解水制氢、气泡操控、油水分离、防冰除冰、水雾收集等领域进行了性能和机理方面研究,取得了系列进展。现任Bio-design and Manufacturing, Journal of Bionic Engineering和Friction杂志副主编,兼任Chem. Lett.、Biosurface and Biotribology、Advanced Bionics、摩擦学学报、中国表面工程等杂志编委,主持承担国家自然科学重点基金项目、优秀青年科学基金项目和面上项目等。在Chem. Soc. Rev., JACS, Adv. Mater. 和摩擦学学报等国内外刊物发表学术论文520余篇,SCI引用2万2千多次,H因子76。出版中英文专著各1部。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2025.125975

(审稿:张群朝)

![]() 地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号

地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号![]() 邮政编码:430062

邮政编码:430062![]() 联系电话:(027)88664102

联系电话:(027)88664102