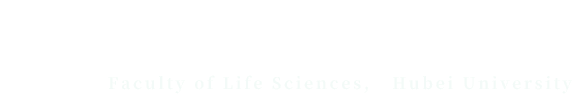

以往认为,洞穴生物会完全丧失生物钟,但湖北大学资源环境学院刘杰教授团队的最新研究挑战了这一假设。团队发现,长期生活在无光环境中的洞穴蜘蛛虽然已经失去了视觉器官,但仍然保留了完整的昼夜节律行为调控系统和感知蓝光的能力,并且可以通过蓝光诱导激活(图1)。该成果2月12日以“Blue light restores functional circadian clocks in eyeless cave spiders”为题发表在《Science Advances》。

图1.洞穴蜘蛛生物钟调控通路图

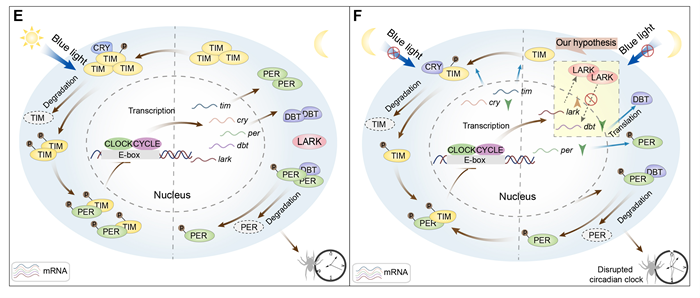

该研究以贵州省洞穴小弱蛛属蜘蛛为研究对象(图2),该属蜘蛛主要栖息于洞穴入口昏暗区域(具备完整的眼睛,简称“洞口种”)或洞穴深处的恒黑区域(眼睛高度退化或完全消失,简称“洞内种”)。在自然生境中,洞内种无显著昼夜节律行为,洞口种则保持典型的“昼行性”昼夜节律行为。分子生物学分析发现,核心生物钟基因在洞内种中表现为持续低表达,在洞口种中则呈现明显的昼夜波动。光照控制实验中,使用周期性单色蓝光诱导洞内种后,其昼夜节律行为得以恢复,生物钟核心基因的表达节律性也被重新激活;如果阻断蓝光,洞口种也会丧失昼夜节律行为,变得持续活跃,其生物钟核心基因的周期性表达也会消失,呈现洞内种的昼夜节律行为表型。

图2.六眼完整的小弱蛛洞口种(A)及眼睛高度退化或完全丢失的小弱蛛洞内种(B-C)

研究结果表明,洞穴蜘蛛昼夜节律系统可能并未在进化过程中丢失,而是因光信号的缺失进入了沉默状态。本研究提出“沉默表型”新假说,即某些生理或行为特征可能因外界环境变化而暂时沉默,但并未真正丧失。研究认为,洞穴蜘蛛的生物钟系统可能仍然在维持某些生理功能,即使其在黑暗环境下未被表达。研究结果还表明,蓝光可能在昼夜节律的进化和适应中扮演着重要角色,特别是在极端生境中。

这一研究发现对生物钟进化理论具有重要意义,并为探索其他极端环境生物(如深海生物、极地生物等)的昼夜节律调控机制提供了新的视角。未来,团队计划进一步探讨其他洞穴动物是否也存在类似的隐性昼夜节律调控机制,并探索蓝光在调节生物节律中的潜在应用价值。

湖北大学资源环境学院博士生王金辉,生命科学学院硕士生常健、讲师汪凯博士为该论文共同第一作者,彭宇教授、陈建教授、李代芹教授、刘志华教授、朱洋博士、梁兵硕士、北京大学梁希同教授和冰岛大学Ingi Agnarsson教授为合作者,刘杰教授为唯一通讯作者,湖北大学为第一单位。该论文为刘杰教授团队在《Science Advances》发表的第二篇关于洞穴蜘蛛洞穴适应性演化的研究论文。

论文链接:Blue light restores functional circadian clocks in eyeless cave spiders

(审稿:彭宇)

![]() 地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号

地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号![]() 邮政编码:430062

邮政编码:430062![]() 联系电话:(027)88664102

联系电话:(027)88664102