近日,湖北大学材料科学与工程学院郭金明教授团队在介电储能陶瓷领域取得系列进展,研究成果先后发表于国际高水平学术期刊。陶瓷介质电容器由于其高功率密度、快充放电速率,在大功率和脉冲功率系统中作用关键,被广泛应用于通讯、新能源汽车及脉冲电磁能装备等领域。目前,开发兼具高可回收能量密度和高充放电效率、环保、小型轻质的介电电容器成为重要研究方向。

郭金明团队与清华大学南策文院士团队合作在材料领域国际顶级期刊《Advanced Materials》上以“Atomic-Scale High-Entropy Design for Superior Capacitive Energy Storage Performance in Lead-Free Ceramics”为题,报道了关于无铅高熵储能陶瓷的最新成果。材料科学与工程学院2021级硕士研究生李登峰和2023级硕士研究生郑子豪为论文共同第一作者,郭金明教授和南策文院士为论文共同通讯作者,湖北大学为第一作者单位。

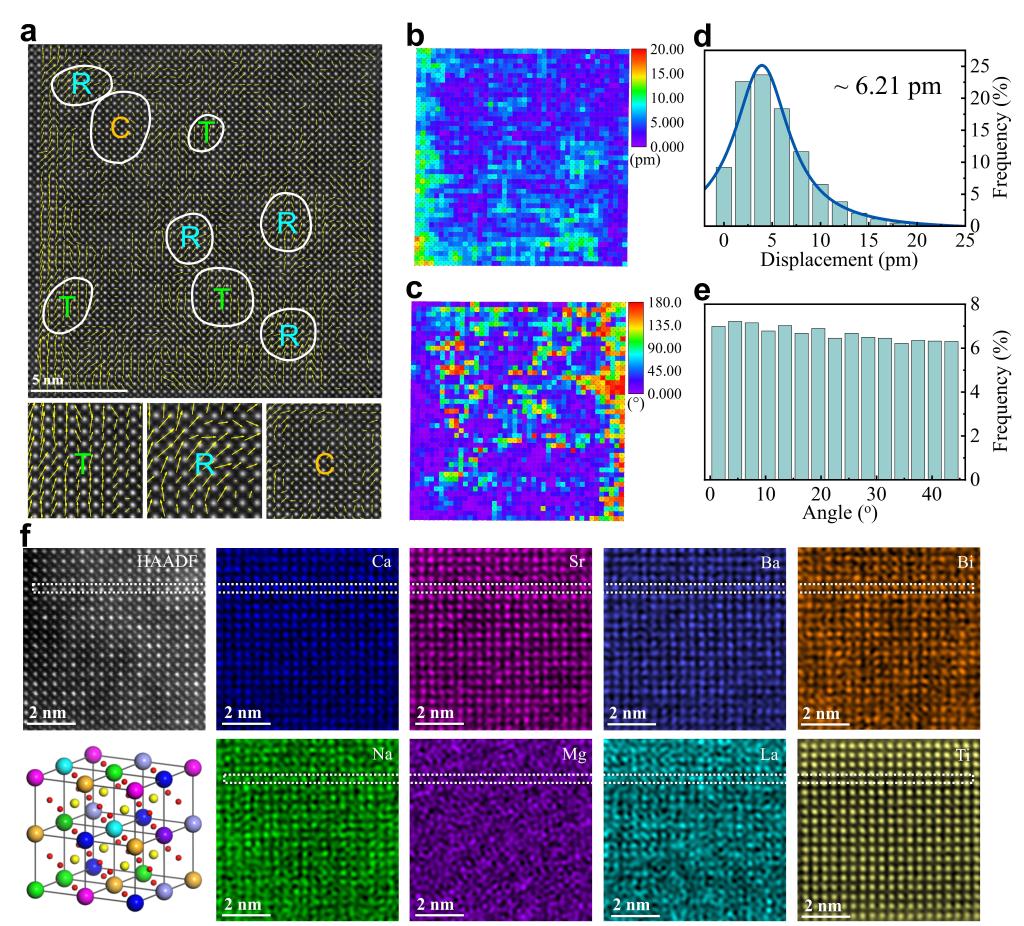

该工作通过高熵策略优化无铅陶瓷的储能性能,以(Bi0.5Na0.5)TiO3为基体,系统研究了不同A位元素对电畴形貌、晶格极化、介电和铁电性能的影响,并在原子尺度揭示其作用机制。结合球差校正透射电镜,深入分析了材料的原子尺度结构演变与性能优化机制。基于原子尺度研究,提出了一种设计局域多态畸变的高熵策略,通过引入微量的Mg和La元素,提高了电场击穿强度,并进一步破坏极性纳米微区。在高熵陶瓷中检测到无序极化分布和最小尺寸约为1 nm的超小极性纳米微区(见图1)。最终,在优化后的高熵陶瓷(Ca0.2Sr0.2Ba0.2Mg0.05La0.05Bi0.15Na0.15)TiO3中获得了10.1 J/cm3的可回收能量密度和90%的效率,在350 kV/cm电场下功率密度高达584 MW/cm3,放电时间仅为27 ns,表明该材料在先进大功率或脉冲功率电容器中具有巨大应用潜力。

图1高熵储能陶瓷的原子尺度结构分析

团队与西安电子科技大学合作,在《Energy Storage Materials》(一区TOP期刊,IF:18.9)上发表题为“Achieving Superior Capacitive Energy Storage via La Multiscale Regulation in Tape-Casting Fabricated Bi0.5Na0.5TiO3-Based Relaxor Ferroelectrics”的研究成果。2022级硕士研究生周昌平为论文第一作者,郭金明教授和西安电子科技大学闫非副教授为论文共同通讯作者,湖北大学为第一作者单位。

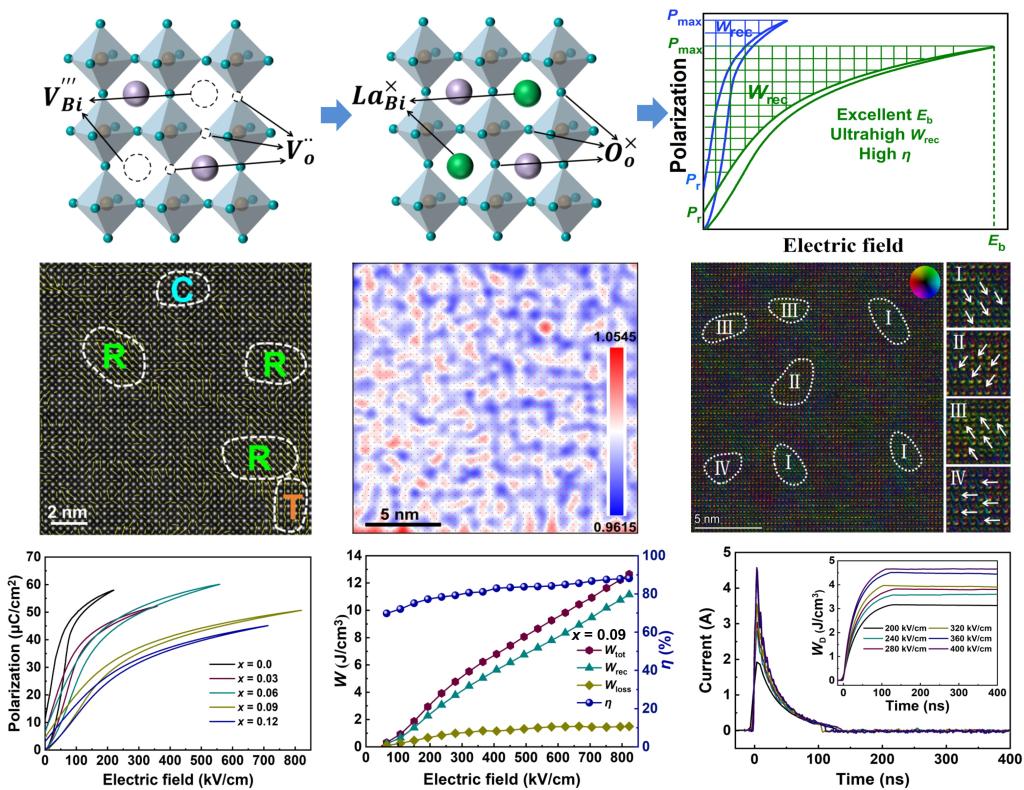

该工作设计并利用流延工艺制备了一系列Bi0.5Na0.5TiO3基弛豫铁电陶瓷,并通过引入La3+离子对氧空位、极化、击穿强度、相结构和电畴结构进行多尺度调控。运用球差校正透射电镜分析了La3+离子在原子尺度上对陶瓷的极化、相变和极性纳米微区的影响。研究结果表明,当La3+取代9%的Bi3+后,菱方和四方相结构部分转变为立方相,同时弱耦合的菱方‒四方‒立方多相极性纳米微区进一步减小到2–3 nm,从而产生超快速的极化响应和低极化滞后。最终,在820 kV/cm的电场下,陶瓷具有可回收能量密度为11.2 J/cm3、充放电效率为88%的优异储能性能(见图2)。

图2运用流延工艺制备的无铅储能陶瓷的原子尺度结构及储能性能

团队与清华大学和北京理工大学合作在《Nature Communications》上发表题为“High-entropy engineered BaTiO₃-based ceramic capacitors with greatly enhanced high-temperature energy storage performance”的研究文章。清华大学南策文院士、北京理工大学杨乐陶博士和湖北大学郭金明教授为论文共同通讯作者。能在宽温区使用的高温陶瓷电容器在现代电气应用中至关重要。本工作通过高熵工程策略提升了钛酸钡基陶瓷的高温储能性能,所制备的0.7(Ba0.8Ca0.2)TiO3-0.3Bi(Mg0.5Zr0.5)O3陶瓷室温下可回收储能密度达10.9 J/cm3,能量效率达93%。在-50℃至260℃的宽温度范围内,其储能性能稳定,在200℃高温下循环106次后储能密度和效率衰减仅为0.9%和1.3%。

团队与华中科技大学和北京理工大学合作在《Nature Communications》上发表题为“Giant energy storage density with ultrahigh efficiency in multilayer ceramic capacitors via interlaminar strain engineering”的研究成果。2023级博士生杨滨为该文章共同第一作者,华中科技大学张光祖教授、李康华副教授、北京理工大学黄厚兵教授和湖北大学郭金明教授为论文共同通讯作者。该工作选用三种不同组分的反铁电陶瓷,通过流延法制备出异质结构的多层陶瓷电容器。通过球差透射电镜对三种陶瓷的原子尺度结构和极化行为进行表征,结合相场模拟解释其内在机制,表明介电层之间的面内应变可有效调节畴尺寸和极化特性。最终,所制备的多层陶瓷电容器获得了高达22.0 J/cm³的可回收能量密度及96.1%的充放电效率,同时具备良好的频率、温度和循环稳定性。

团队与西安电子科技大学和同济大学合作在《Advanced Energy Materials》上发表题为“Tape-Casting Lead-Free Dielectrics Permit Superior Capacitive Energy Storage Performance”的研究成果。西安电子科技大学闫非副教授、同济大学翟继卫教授和湖北大学郭金明教授为论文共同通讯作者。该研究通过流延法成功制备高质量无铅陶瓷厚膜。在Bi0.39Na0.36Sr0.25TiO₃陶瓷中引入Ta5+离子,减小了极性纳米微区尺寸,有效增加击穿场强。流延工艺获得的无铅陶瓷综合储能性能优异,在915 kV/cm的最高电场下,可回收储能密度为10.06 J/cm3,效率为93%,并在360 kV/cm电场下,放电能量密度为2.99 J/cm3,放电时间为155 ns,功率密度达282 MW/cm3。

郭金明教授课题组围绕铁电压电陶瓷、介电储能材料及球差校正透射电镜表征技术在功能材料中的应用展开研究。近年来在Adv. Mater., Nature Commun., Adv. Energy Mater.,Energy Storage Mater., Acta Mater., J. Eur. Ceram. Soc., J. Am. Ceram. Soc.等国际高水平学术期刊发表论文70余篇。自入职湖北大学以来,郭金明教授负责我校球差电镜中心的双球差校正电镜Spectra 300、高分辨电镜Talos F200X、双束聚焦离子束电镜Helios 5 UC三台设备的选址、场地建设、设备安装调试、运行及维护工作,成功解决了球差电镜场地的强震动及超强低频磁场干扰问题。球差电镜中心运行一年以来,坚持科学研究、社会服务和人才培养协同发展,有效支撑了我校相关学科水平的提升。

论文链接:

https://doi.org/10.1002/adma.202409639

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2025.104082

https://doi.org/10.1038/s41467-025-56195-0

https://doi.org/10.1038/s41467-025-56605-3

https://doi.org/10.1002/aenm.202403535

(审稿:施德安)

![]() 地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号

地址导航:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号![]() 邮政编码:430062

邮政编码:430062![]() 联系电话:(027)88664102

联系电话:(027)88664102